(本文系2018年5月27日,常修泽教授在深圳的马洪基金会“不忘初心 砥砺前行”专题报告会上的发言。)

一、上山之“源”:深圳特区初创五件事

我从深圳这儿说起。最近,在过去40年研究积累的基础上,用两年多的时间,我带着我的研究团队出了一本书《所有制改革与创新——中国所有制结构改革40年》,被列入国家重点出版项目,终于在今年4月23日“世界读书日”由广东经济出版社出版、发行。

在这本书中,我对深圳特区的由来、产生和发展做了简要叙述。

第一件事,1979年1月。那是一个春天。不是有一首歌“那是一个春天,有一个老人到了中国的南海边画了一个圈”吗?事实是,1979年1月,邓小平同志访美归来。我估计他受到了某种启发和感悟,于是召集了几位老的工商业者、红色资本家,找他们谈话,包括胡厥文、胡子昂和荣毅仁先生等。邓小平跟他们说:“现在搞建设,门路要多一点。可以利用外国的资金和技术,华侨和华裔也可以回来办工厂。”等等(见《所有制改革与创新——中国所有制结构改革40年》第45页,以下不一一作注)。第一个响应邓小平号召的,是深圳人熟悉的袁庚先生,袁庚当时是香港招商局常务副董事长。

第二件事,1979年1月31日。招商局常务副董事长袁庚等向中共中央领导人(李先念、谷牧)汇报时提出一个要求,请在深圳划一块地方由香港招商局成片开发,建立“蛇口工业区”。中央领导人当即拍板同意。于是从1月31日起,蛇口工业区开始创办(第245页)。

第三件事,1979年7月。中共中央专门下达文件,批准广东省和福建省在对外开放领域实行“特殊政策和优惠措施”,为设立经济特区奠定了基础(第245页)。在这件事上,时任广东省委领导之一的习仲勋同志做出了贡献。

第四件事,1979年10月,中共中央召集省、市、自治区的第一书记开会,邓小平在会上讲了“怎样利用外资的问题”。邓小平说:“现在研究财经问题,有一个立足点要放在充分利用、善于利用外资上,不利用太可惜了。”根据邓小平指示研究创办特区(我在书的第45、46页提到这个问题)。

根据邓小平指示,中央决定创办四个特区,深圳、珠海、汕头、厦门,广东三个、福建一个。根据我看的史料,当时并不叫“经济特区”, 1979年下的文件是“出口特区”。转年,即1980年(注意,是1980年,有的报纸误传为1986年),中央再下文件把“出口特区”改为“经济特区”。于是,深圳就有了“经济特区”一说(第46页)。今天在座的陶一桃教授,就是现在深圳大学中国经济特区研究中心主任嘛。

第五件事,1980年后深圳特区的发展与1984年春邓小平同志的深圳考察。

1980年之后,深圳特区轰轰烈烈搞了起来,提出了诸如“时间就是金钱、效率就是生命”的口号。虽然站在今天看,这些口号带有物本色彩,但是当时是起了作用的。不能用今天的思维来否定当时。

而且,深圳特区的发展是不平坦的,很曲折的。讲历史要客观、真实、实事求是。我这本书用我自己语言写到,“历史不能只露半边脸”。从我掌握的情况来看,深圳经济特区创办之后,党内包括党内高层,内部有分歧,而且分歧很尖锐的,有的同志对深圳的政策持怀疑态度,有的甚至说,这个政策“是错误的”。

正是在这样一种特定的背景下,1984年春节前,邓小平同志到深圳考察。这是邓小平在改革开放历史上第一次南方视察。现在很多朋友知道1992年的邓小平“南巡”(准确说,应叫南方视察)。殊不知,在1984年1月,邓小平有过一次南方视察,而且就到深圳。

邓小平同志视察以后,得出一个重要的结论,这就是他的题词: “深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的”。

这个题词不是平铺直叙的,是有针对性的,是有潜台词的。他说“是正确的”,暗含着批评那些说政策“是错误的”人。这就是为什么深圳人对邓小平同志抱着那么深厚的感情,为什么在莲花山上竖起邓小平塑像,为什么在深南大道上有邓小平巨幅画像,并写有“坚持党的基本路线一百年不动摇”的巨幅标语,深圳人民在这里得到精神力量和物质利益。这是深圳特区的由来,也是我跟深圳结缘的“源头”。

二、蛇口:一个“试管婴儿”,把我带上莫干山

邓小平的题词是1984年春节前(1984年1月26日)题写的。过了春节之后,1984年3月,我的老师谷书堂教授带着我和几位年轻研究人员到深圳调研。李罗力同志当时也是青年教师,比我早来几天调研。

集体调研以后,调研成果汇集出了一本书《深圳经济特区调查和经济开发区研究》,由谷老师任主编,我和杨玉川协助主编。罗力同志当时的调研题目是《双重汇率制在经济特区中对货币的影响及其解决办法》。全书17篇 ,由南开大学出版社公开出版。

鉴于我的研究方向是制度经济学研究,深圳调查中,根据老师的安排,确定我重点调查蛇口工业区的体制问题。我住在罗湖的教育招待所,那个时候的路还是土路,坐小巴车一个半小时到蛇口。在蛇口工业区,听了袁庚同志下面政策研究室的介绍,也实地考察了蛇口工业区的企业。我有一个发现,发现蛇口工业区这个地方政治上是社会主义制度,但经济运行模式上,类似于香港的市场经济模式,是社会主义制度与香港市场经济模式的结合实验。我看到这个情况以后,内心受到震撼。

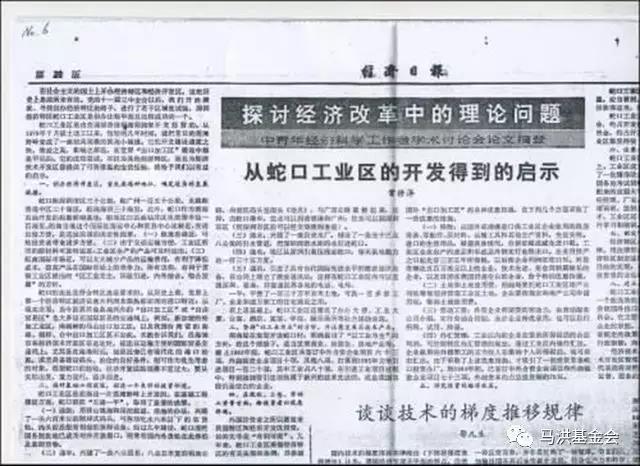

随后,我写了一个调查报告,题为《从蛇口工业区的开发得到的启示》,第一句:“在社会主义的国土上开办经济特区,这在历史上是前所未有的”。紧接着,我引用了一段列宁的话。写到:“如同六十二年前”(当时是六十二年前,现在是九十六年喽)列宁说的那样,“没有一本书提到共产主义制度下”的什么什么。我理解是今天“社会主义制度下的商品经济”问题,列宁说:“连马克思对这一点也只字不提,没有留下一段引证的数据和无可反驳的启示就去世了。因此现在我们必须自己来找出路”。我很高兴,在这里,出路找到了,我写到:“中国共产党人自己找到了出路”,找到一个实验模型,就是深圳特区的蛇口工业区,我认为,蛇口工业区是社会主义制度与商品经济相结合的“试管婴儿”。

《从蛇口工业区的开发得到的启示》是深刻的。我们国家的经济体制模型是什么?就是像蛇口工业区这个“试管婴儿”一样,走社会主义制度与商品经济相结合之路。我就是带着这篇论文上的莫干山,在开放组会议上我讲了蛇口工业区“试管婴儿”的事。莫干山会议闭幕后,1984年9月28日《经济日报》在“探讨经济改革中的理论问题——中青年经济科学工作者学术讨论会论文摘登”选登了这篇论文。

据我所知,《经济日报》“探讨经济改革中的理论问题——中青年经济科学工作者学术讨论会论文摘登”,共出了五块专版。我的这篇《从蛇口工业区的开发得到的启示》是第二块专版的第一篇文章。

“吃水不忘打井人”。是深圳人民的改革实践给了我思想的营养,我是从蛇口工业区的开发得到的启示中上的莫干山。因此,在讲莫干山会议“山上”之前,我向深圳的朋友,表达我中心的“感恩”之情。越南话里“谢谢”就是汉语的“感恩”。

今天,我怀着感恩的心情作我的报告。我怎么跟莫干山有缘份呢?是因深圳结的缘。今年(2018)4月,全国政协所属的中国文史出版社出版的《纵横》杂志,发表了我的口述史《亲历莫干山会议的前前后后》。

所谓莫干山前前后后,包括“上山”、“山上”、“下山”。刚才讲的深圳情况属于“上山”。为什么我能上山?先是“上山篇”,后是“山上篇”,再后是“下山篇”。“下山篇”更具多样性。这个杂志在国内发行量很大,我讲的是史料,有故事,有照片,这是封面上的不太清楚,后面还有清楚的。

三、我所了解的莫干山会议

(一)莫干山会议的背景,主要有三:

1,由农村改革转向城市改革。此前是农村改革,以1984年为转折,转入城市。城市怎么改革?没有经验。邓小平深圳1月26号的题词,是由农村改革转向城市过程的标志性事件。

2,要制定经济体制改革的决定:莫干山会议真正的动因是1984年10月中共中央要召开十二届三中全会,全会要做出《关于经济体制改革的决定》。这就涉及到决定按什么理论写的问题。

3,实践中的问题。就是来自改革实践中一些问题的倒逼。改革开放五六年来,实践中虽取得许多成就,但遇到的问题也不少(如价格问题、国企问题、金融问题等),甚至还遭遇了一些大的挫折。接下来,怎么迎难而上、深化改革?迫切需要实实在在的解决方案。综合上述这些背景,应该说,是大历史、大时代为当时中青年经济学者的“发声”提供了历史性的机遇。

(二)关于会议讨论的主要问题:我的两点补充

莫干山会议分七个组,讨论了七个方面的问题。第一组,宏观组,主要讨论价格改革;第二组,企业组;第三组,开放组;第四组,流通组;第五组,金融组;第六组,农村组;第七组,理论组。

这里简单补充两点:

1,关于价格改革问题,这是会议的最大亮点

根据当时发的文章,确有“价格双轨制”这种思想,但没使用“价格双轨制”这五个字。里面实际上是三派:(1)以调为主派;(2)以放为主派;(3)调改结合派。会后,以各方讨论意见为基础,撰写了题为《价格改革的两种思路》的报告。报告中提出“上述两种思路,侧重点有所不同,但并不互相排斥和对立,在改革中可把‘调’与‘放’结合起来,能放的先放,能调的先调,互相促进、相辅而行。”并提出“可从供求平衡的商品着手”。

我们认为,在调放结合改革思路的形成过程中,无论是“以调为主”,还是“以放为主”,还是“调改结合”或“放调结合”,都从不同方面、程度作出了贡献。如果从更宽广的视野来审视,中国价格“放调结合”的改革思路,可以说是“上(中央决策层)、下(各方建言)结合”的成果,而这其中也毫无疑问凝聚了莫干山上的集体智慧结晶。

2,对外开放的讨论:用开放倒逼全面改革

议题主要有三:一是关于沿海地带的开放战略;二是关于沿海开放城市的全面改革问题,三是关于沿海地区开放与内地协调发展问题。就这一点会上展开了“梯度推移”理论和“反梯度”理论之争。

对外开放组讨论的亮点有二:一是“先导”论。强调以东部沿海城市的开放为先导,来带动整个中国的开放;二是“倒逼”论。以全面开放来推动(或者说“倒逼”)全国经济体制的改革。会上明确提出了“用开放倒逼全面改革”的思想。

中国的改革有两种模式,一种方式是内源性改革,一种方式是外源性改革或称“倒逼式”改革。如果说,价格改革组重在讨论内源性改革的话,那么,对外开放组讨论则重在外源性改革。

(三)会议的效应:我所了解和亲历的三个方面:

(一)直接为中央改革决策提供思路和方略

会后形成并上报中央有八篇报告。张劲夫听后,于9月20日首先批示:“中青年经济工作者讨论会上提出的‘价格改革的两种思路’,极有参考价值。”继之,10月10日国务院领导人批示:“‘价格改革的两种思路’很开脑筋。总题目是如何使放调结合,灵活运用;因势利导,既避免了大的震动,又可解决问题。”

在中共十二届三中全会前夕,经济体制改革决定正在起草和讨论之时,中青年经济工作者的报告如排炮般发出,打开了对改革中一些重大理论问题的研究思路,特别是关于中国价格改革、财政金融改革、对外经济开放以及国有企业和农村经济改革等。

(二)推动中国经济改革理论研究深化

刚才所说上报中央八篇报告属于对策性研究,献计献策。同时也促进理论研究。表现为会后《经济日报》在“探讨经济改革中的理论问题——中青年经济科学工作者学术讨论会论文摘登”公开发表了18篇理论文章。除我的《从蛇口工业区的开发得到的启示》外,注意:底下这篇文章:郭凡生的《谈谈技术的梯度推移规律》,这篇文章是有颠覆性的。有人主张梯度转移,即先转移沿海地区——再由沿海转到中部——中部再转移到西部,这叫梯度转移理论。郭凡生是内蒙古的研究人员,他提出“反梯度转移理论”。类似梯度和反梯度的争论很多,这推动了理论研究。

(三)促进中青年经济学者队伍的成长

莫干山会议对“八十年代新一代”的崛起起了助推作用。仅仅与我相关的,有三点:

首先,在有关方面的重视下,会后中共上海市委、市政府委托《经济日报》社组成“上海经济工程组”(即上海经济社会发展的咨询顾问团)。南开经济研究所四位——杜厦、李罗力、金岩石和我有幸应邀成为组员,研究上海的振兴与发展方略。

其次,直接催生《中青年经济论坛》于1985年4月在天津(南开大学经济研究所)创刊。

再次,促进新人才进一步涌现。1985年4月,我们南开经济研究所的四位,参照莫干山会议模式召开全国第二届中青年经济科学工作者学术讨论会,在天津举行,第二届中青年又涌现出一批新人才。

四、我的沉思:如何让莫干山精神薪火相传?

1984年这个会形成了一种可贵的精神——莫干山精神,并影响后世。有人问我,什么是莫干山精神?2012年我在《论莫干山精神》一文(载《第一财经日报》)中,曾概括出以下四点:

第一,时代担当精神:有责任担当、有家国情怀,想的是国家、民族、天下,“指点江山,激扬文字”。

第二,公平竞争精神:“五不讲”,拿出你的论文、报告来,公平竞争。中国民间有大量的人才,可惜我们的体制、政策束缚着人才的成长,使我们的草根阶层上升管道比较狭窄。如何为中国的草根青年提供上升的管道,仍然是今天紧要的命题。

第三,自由争鸣精神:天花板下大家自由的争鸣,争得脸红脖子粗,争论到激烈处“抢话筒”,甚至自己“挂牌讨论”。

第四,上下互动精神:根据我掌握的史料,莫干山会议期间,1984年9月上旬,时任国务院主要领导人曾给中共中央政治局常委有一封信,写着“价格改革是中国改革的重中之重”;说现在是“中国价格改革的黄金时代”;但价格怎么改?说“难度很大”。上面有这种思考,有这种需求,恰好与莫干山会议的青年学者的讨论结合在一块,两股力量在一起交叉、真正的互动,这样一种“上下结合”的精神是有包容性的,也比较难得的。

这些我认为是莫干山会议的宝贵精神财富。

这里,我要强调指出,莫干山会议精神是20 世纪80年代中国改革开放的产物,没有那个大时代,那个火红的年代也就没有莫干山会议精神。

我期望,在新的历史条件下,经过一代一代人的努力,能使莫干山精神得以“薪火相传”。

【本文作者常修泽为中国宏观经济研究院教授、博导,全文见马洪基金会客户端】